小児歯科

小児歯科は、乳歯から永久歯への生え変わりの時期を含む、子どもの歯と口腔全体の健康をサポートするための診療分野です。

子どもの歯は大人の歯とは異なる特徴を持ち、成長段階に応じたケアが必要です。

単にむし歯の治療を行うだけでなく、将来的な口腔の健康を見据えた予防や指導も行います。

子どもの成長に合わせた適切な診療は、小児歯科ならではの特徴です。

乳歯の特徴

乳歯は生後6か月頃から生え始め、3歳頃までに20本が揃います。

乳歯は永久歯よりもエナメル質が薄く、むし歯になりやすいという特徴があります。

また、乳歯は子どもの成長において重要な役割を果たします。

咀嚼(そしゃく)や発音の発達を助けるだけでなく、顎の成長を促し、永久歯が正しい位置に生えるためのスペースを確保する役割も担っています。

乳歯がむし歯になった場合の永久歯への影響

乳歯がむし歯になると、その下で成長している永久歯に悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、乳歯のむし歯が進行して感染が広がると、永久歯の形成不全や位置異常が起きることがあります。

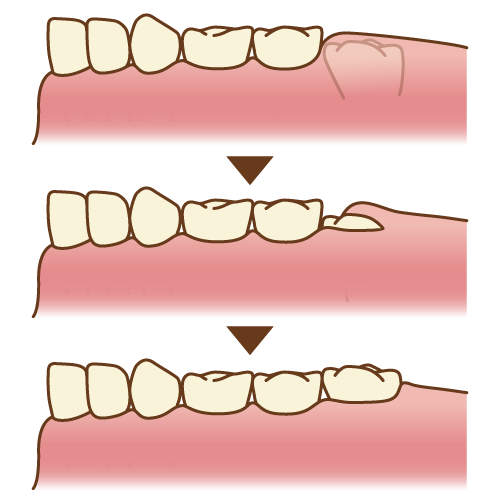

また、早期に乳歯を失うと、隣の歯が動いてスペースが狭くなり、永久歯が正しい位置に生えにくくなることもあります。

永久歯への生え変わり

乳歯は6歳頃から徐々に抜け始め、12歳頃までにはほぼ永久歯に生え変わります。

この期間は「混合歯列期」と呼ばれ、乳歯と永久歯が混在する時期です。

この時期には、乳歯と永久歯のケアを同時に行う必要があります。

特に生えたばかりの永久歯はエナメル質が未成熟でむし歯になりやすいため、注意深いケアが求められます。

六歳臼歯を大切に

六歳臼歯(第一大臼歯)は、6歳頃に生える最初の永久歯です。

この歯は咀嚼機能を支える重要な役割を持ちますが、生えたばかりで奥に位置しているため、磨き残しが多くむし歯になりやすい傾向があります。

六歳臼歯が健康であることは、その後の口腔全体の健康にも大きく影響するため、特に丁寧なケアが必要です。

年代別の適切な歯みがき方法

子どもの年齢や発達段階に応じて、適切な歯みがき方法があります。

乳幼児期(0~2歳)

最初の乳歯が生え始めたらガーゼやシリコンブラシで優しく拭き取るようにケアします。

この時期は親がすべて行うことが基本です。

幼児期(3~5歳)

自分で磨く練習を始めますが、仕上げ磨きは必須です。

特に奥歯や噛み合わせ部分は注意深く磨きます。

学童期(6~12歳)

自分で磨けるようになりますが、生えたばかりの永久歯や六歳臼歯は親のチェックと仕上げ磨きが必要です。

正しい食習慣

子どものむし歯予防には、日々の食習慣も重要です。

糖分を含むお菓子やジュースを摂取する回数が多いとむし歯リスクが高まります。

おやつは時間を決めて与え、食後には必ず歯みがきを行いましょう。

また、よく噛んで食べる習慣をつけることで唾液分泌が促進され、むし歯予防につながります。

フッ素について

フッ素はむし歯予防に効果的な物質であり、小児歯科でも積極的に活用されています。

フッ素塗布やフッ素入りの歯みがき粉を使用することで、エナメル質を強化しむし歯になりにくい環境を作ります。

ただし、フッ素は適量を守ることが大切ですので、使用方法については医師やスタッフに相談してください。

お口のケガ(歯が折れた・抜けた場合)

子どもは活発に動き回るため、お口のケガも起こりやすいです。

もし乳歯や永久歯が折れたり抜けたりした場合には、速やかに対応することが重要です。

抜けた永久歯は乾燥させないように保存液や牛乳、水などに浸けて持参し、できるだけ早く歯科医院を受診してください。

一方で乳歯の場合でも放置せず、必ず受診して状態を確認しましょう。

子どものむし歯予防のために親ができること

子どものむし歯予防には親の協力が欠かせません。

まずは日々の仕上げ磨きを徹底し、定期的な検診にも通いましょう。

また、お菓子やジュースなど糖分摂取の管理も重要です。

さらに、小児専用のデンタルケアグッズを活用することで楽しくケアを続けられる工夫も有効です。

定期検診と予防治療

定期的な検診ではむし歯の早期発見だけでなく、フッ素塗布やシーラントなどの予防処置も受けられます。

また、お口全体の健康状態をチェックすることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

1年に2~3回程度の定期検診を習慣化しましょう。

小児期からの正しいケアと習慣づけは、大人になってからの口腔健康にもつながります。

お子さまのお口の健康を守るために、小児歯科をご活用ください。